于墨法中见佛心,在方寸间贯古今——赵朴初书法脉络中的渐修与顿悟

媒体支持

《人民日报》《中国网》《中国新闻网》

《中华网》《长江网》《朝闻天下》《中国文艺新闻网 》

《人民美术网》《艺术中国》《美术大观》

前言

中国书法,乃笔尖之下的哲学,黑与白、虚与实、动与静的交融,承载着千年文心与无尽禅意。而观赵朴初先生之书法,更可见这种艺术形式的至高境界——它不仅是笔墨的技巧展现,更是一场深邃的生命修行与精神跋涉。本次专场以“于墨法中见佛心,在方寸间贯古今”为题,旨在深入探析赵朴初先生翰墨世界中“渐修”与“顿悟”的交融互生,领略其一笔一画间所蕴藏的佛学智慧、人文情怀与历史通达。

“于墨法中见佛心”,意指其书艺之根本,源于一颗慈悲广博、澄明通达的佛者之心。赵朴初先生一生致力于佛学弘扬与社会公益,其人格修养与佛法修为深深浸润于笔墨之中。所谓“墨法”,不仅是执笔、运锋、结体、布局之法度,更是心念流转之外化。他的字,从容澹泊,圆融清净,无凌厉躁厉之气,有平和敦厚之象。这非一朝一夕可成,乃是经年累月“渐修”的成果——于青灯古卷下的持戒精进,于日常事中的慈悲修行,将佛理内化于心、外化于行,终使一点一拂皆具菩提温润,一竖一横尽显般若智慧。这份“佛心”,并非刻意为之的宗教符号,而是修养至纯、自然而然的生命状态在宣纸上的流露。

“在方寸间贯古今”,则道出其书艺之格局,虽尺素寸心,却可联通古今,气象万千。“方寸”既指有限的书幅空间,亦指创作者与观赏者的内心。赵朴初先生以深厚的学养为根基,纯熟汲取传统经典之养分,对晋人风韵、唐宋法度皆有深刻体悟与娴熟把握。这份对传统的敬畏与继承,正是一种“渐修”的功夫——是对古法孜孜不倦的研习与沉淀。然而,他的作品又绝非泥古不化。他以博大的文化视野与开阔的时代精神,将个人性情、佛学修养与时代气息熔于一炉,实现了“顿悟”式的升华与创造。其书风冲和雅健、秀逸隽永,既古意盎然,又充满现代的清新与活力,真正做到了“通古今之变”,在小小的尺牍之间,构建了一个融汇过去与现在、传统与自我的宏大精神宇宙。

“渐修”与“顿悟”,本是佛学中修证悟道的两个阶段,在赵朴初先生的书法艺术中得到了完美的统一。“渐修”是根基,是那数十年如一日的临池之功、学问积累与心性磨练;而“顿悟”则是飞跃,是水到渠成时个人风格、精神境界的豁然朗现与自在表达。他的作品,无一不是从“渐修”中得来,又无一不闪烁着“顿悟”的灵光。我们能看到法度的严谨,亦能感受到超越法度的自由;能看到传统的影子,更能看到一个独立、丰盈、慈悲的现代灵魂。

愿观者能通过本次专场,透过这些静默的线条,一同探寻其笔墨深处那片融佛心、文心与墨心于一体的清凉世界,感受那份在漫长“渐修”中等待,最终于笔端灿然“顿悟”的生命光辉与永恒之美。

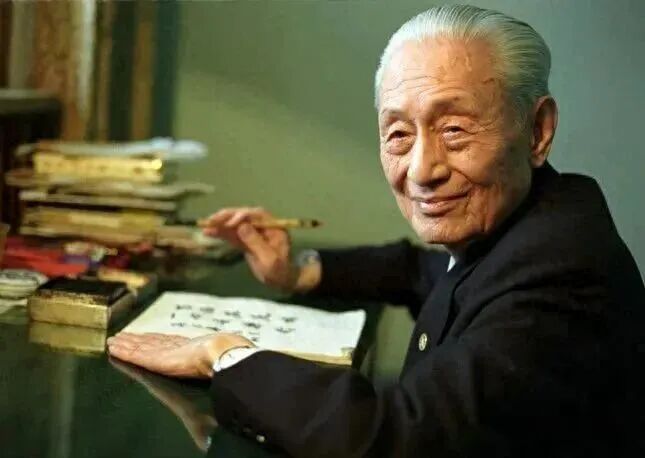

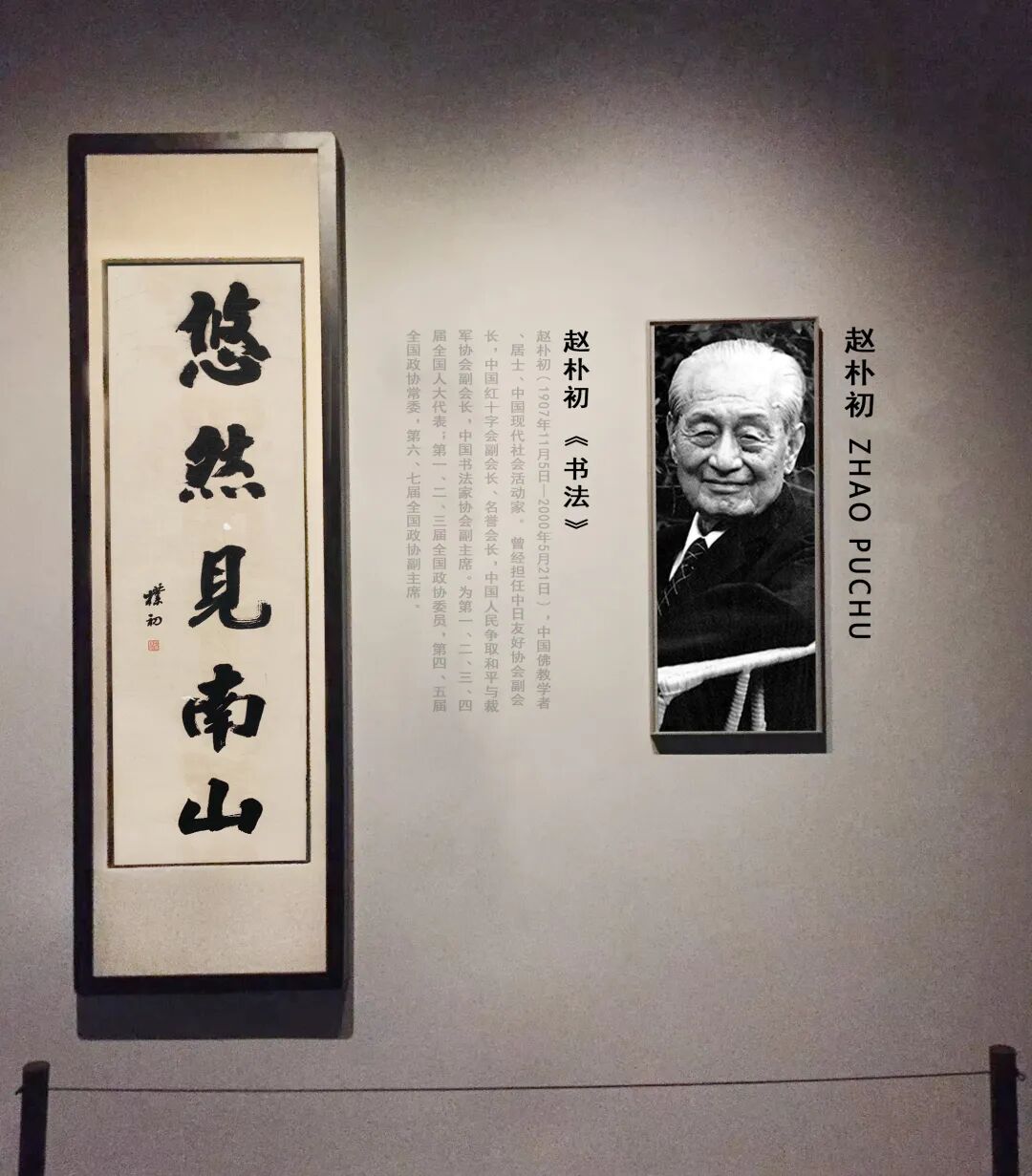

赵朴初(1907年11月5日—2000年5月21日),安徽省安庆人,卓越的佛教领袖、杰出的书法家、著名的社会活动家与伟大的爱国主义者;中国民主促进会的创始人之一;中国佛教协会会长,中国佛学院院长。与启功、林散之并称当代书法三绝。

赵朴初、陈邦织伉俪

赵朴初(前右一)在东吴大学与师生合影

赵朴初的书法就是碑帖互融互补的典例。从赵朴初早期的书法来看,他是由北碑入手的,学李北海的以行书写碑,结体上较方正,血肉丰满,骨法劲健,用笔上涩多于疾。中年以后开始以帖学参入,笔法学苏东坡较多,继承了他字势右斜而扁肥的特点;而后合以颜鲁公字体的雄健、宽博,接受并践行了米南宫“稳不俗、险不怪、老不枯、润不肥”的用笔主张,最终形成了不激不厉、欹正相生,圆润中常见挺拔,方正中微带沉雄的赵氏书体。

其楷书笔画圆润饱满,横竖撇捺规整又不失灵动,点钩提折精雕细琢;行草书线条如行云流水,粗细、长短、疏密错落,墨色浓淡干湿变化丰富,节奏感与韵律感强。因浸染佛教日深,其书风融入了佛学智慧,带有一种空灵、超脱的禅意,如书写的佛教经典作品,让人观之心灵澄澈宁静。

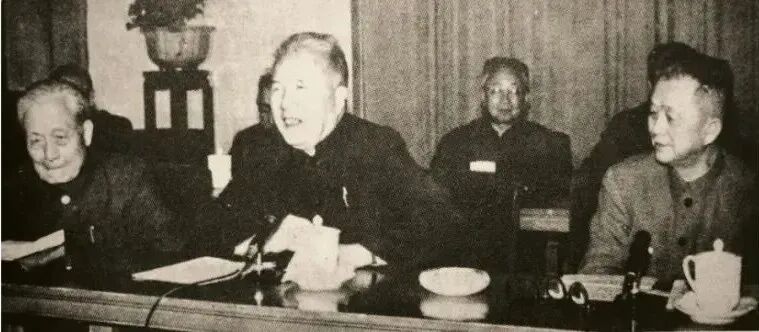

赵朴初与周扬(前中)、舒同(前右)、启功(后)等出席中国书法家协会成立大会

启功先生曾感叹道:“朴翁擅八法,于古人好李泰和(邕)、苏子瞻书,每日临池,未曾或辍,乃知八法功深,至无怪乎书韵语之罕得传为家宝者矣。”

林散之先生的概括相当精辟:“赵朴老初涉碑学,体势较矮,肉较多;其后肉渐少,气渐收,力渐凝,变成较方较楷的一派。

赵朴初和启功合影

赵朴初和启功,一位曾是中国佛教协会会长、全国政协副主席,一位是闻名海内外的鉴定专家、古典文学专家,二人同时又都是公认的书法艺术大家。在书法上能够体现两者综合造诣的重要事件就是两人都曾任西泠印社社长,这个被誉为“天下第一名社”的百余年社团,团聚着海内外金石巨匠、丹青妙手、文史耆宿、诗赋大家,足见两人极高的声望和影响力、极高的学识和才华。

1953年5月,赵朴初与圆瑛法师(坐)、明旸法师合影

朴老自幼受家境熏陶,具有良好的思想启蒙、道德操守和知识培养。他在书法上亦受到严父熏陶培育,从唐楷入门,临摹柳公权《玄秘塔碑》及长又从李邕、苏轼、孙过庭等唐宋大家掇菁撷华,为他书法风格的形成奠定了坚实基础。

1986年6月28日,赵朴初在和平法会上礼佛

朴老的书法总体而观,章法取疏淡格局,行距明显,字字形断意连,自然一气,瘦硬秀润,不骛造作,无乖舛难认之笔,气息醇和,这与他的“平等心”“平常心“,追求自然、天真、平淡的审美理想是一致的。朴老一生待人处事中正平和,在书法上总体也呈现出刚柔相济、不激不厉、雍容不迫的美学意境。“心正笔正两相将,能以至柔骋至刚。”朴老日常作书以行楷书为主,惯用狼毫,多逆锋起笔,笔力矜持,自然娴雅,提按自如,字势挺拔纵逸,遒丽俊美,有帖学飘逸之致。墨韵丰腴,偶有飞白而无枯笔,古拙苍劲。朴老用笔爽利,点画干净利落,一笔就是一笔,坚实有力,刚劲卓越,字与字、点画与点画之间决少纠缠牵连,长短合度,舒展自如,正如刘熙载所言“书能笔笔还其本分,不消闪避取巧,便是极诣”。在行笔之中,轻重、徐疾、飘逸、沉厚等对立统一的辩证关系得到和谐处理,显示出雅逸清丽的韵致和深沉朴厚的境界。晚年行笔速度明显渐迟,笔力更加凝重沉厚,结构端严,气息淳和。将李邕、苏轼和《张猛龙碑》等古人之法化而用之,继邕之势收其肆,采苏之质而正其姿,在遒劲的笔姿中流露出碑版古朴、苍劲的意蕴,老而弥坚。一九九八年,他在一首诗中写道:“老年作书用退笔,不求妍润存骨力。”正是对这一审美追求的概括表达。

1986年6月28日,赵朴初在和平法会上礼佛

朴老是绩学大儒,传统旧学根基深厚,他的书法作品多为自撰诗词曲韵语,文风清雅,饶有趣味,以诗词之意境增书法之韵味,挹取清晖芳泽,宣于尺缣,一种雍容散淡的风貌,字字含有理性与法度,故而显得儒雅谦恭、从容有度。同时,朴老又是一位著名的佛学家,精熟三藏、淹贯百氏,在他的作品中有大量内容源自佛教经典,弘扬正法,导人向善,极具教育意义。对佛教精髓的深刻领悟渗透到笔墨点画之中,字里行间充满澄明寂静的禅意。善恶的道德内容并不能直接通过书法表现出来,但笔墨间的微妙变化却能展现一个人的内在心性和精神气质。沈鹏在《平常心》中回忆说,欣赏朴老的书法,“都有一股静穆之气拂面而来,使你如沐春风,如对高士,忘却浮躁和喧嚣,潜入深山古寺,参悟大千哲理。”斯言得之!

1957年7月26日,赵朴初陪同周总理会见应邀来访的斯里兰卡罗纳达法师

朴老的诗文书稿、信札等传世颇多,最能表达先生的性情,有的潇洒,有的奇崛,有的凝重,有的灵秀,不为法度所束,无矫揉造作之痕,完全从心所欲,水到渠成,“以其意不在书,天机自动,往往多入神解”。抛弃了世间的功利欲望,以虚静超旷的心胸作书,由笔墨的“不求工而自工”进入精神的返璞归真,充分体现其天性与性情,欣赏这些手泽,让人矜平躁释,心情愉悦轻松,不知不觉中领略到天真烂漫之美的超凡境界。

1984年5月12日,邓颖超在全国政协六届二次会议期间与赵朴初亲切交谈

赵朴初与周扬(前中)、舒同(前右)、启功(后)等出席中国书法家协会成立大会

1991年11月,在启功书画义卖捐赠仪式上,朴老向启老赠送书法作品

朴老以佛学为纽带推动中外和平交流,尤其重视战后与日本的友好交往活动。自1955年开始,他多次赴日出席各种会议、活动,不断将中日两国的民间友好交流推向新的高度。

赵朴初参加赈灾书法义卖。壁上所悬为赵朴初、启功等作品

1984年7月,赵朴初与日本佛教天台宗座主、日中友好天台宗协会总裁山田惠谛

朴老祖辈四代翰林,幼读诗书,学养深厚,又才思敏捷,诗词曲造诣深厚,所作先后集为《滴水集》、《片石集》刊世,不少名篇广为传颂。他又翰墨一生,出入苏、米,广临碑贴,书韵淡雅中和,饱含禅意。对于朴老而言,为人为艺本就相通,文章词藻、义理怀抱,笔锋始转、书道灵性相通勾连,本乎性情。

赵朴初夫人陈邦织与启功

战时,朴老投身抗日救亡,募集资金支援抗日,更深入前线抢救伤员。目睹人民流离失所,遂筹措办慈联会、收容所、孤儿院,收容难民、救助四方。战后,朴老争取和平,追求民主。他参与创建民进,北上参政议政,自此履任要职,与国运复兴同行。

作品欣赏

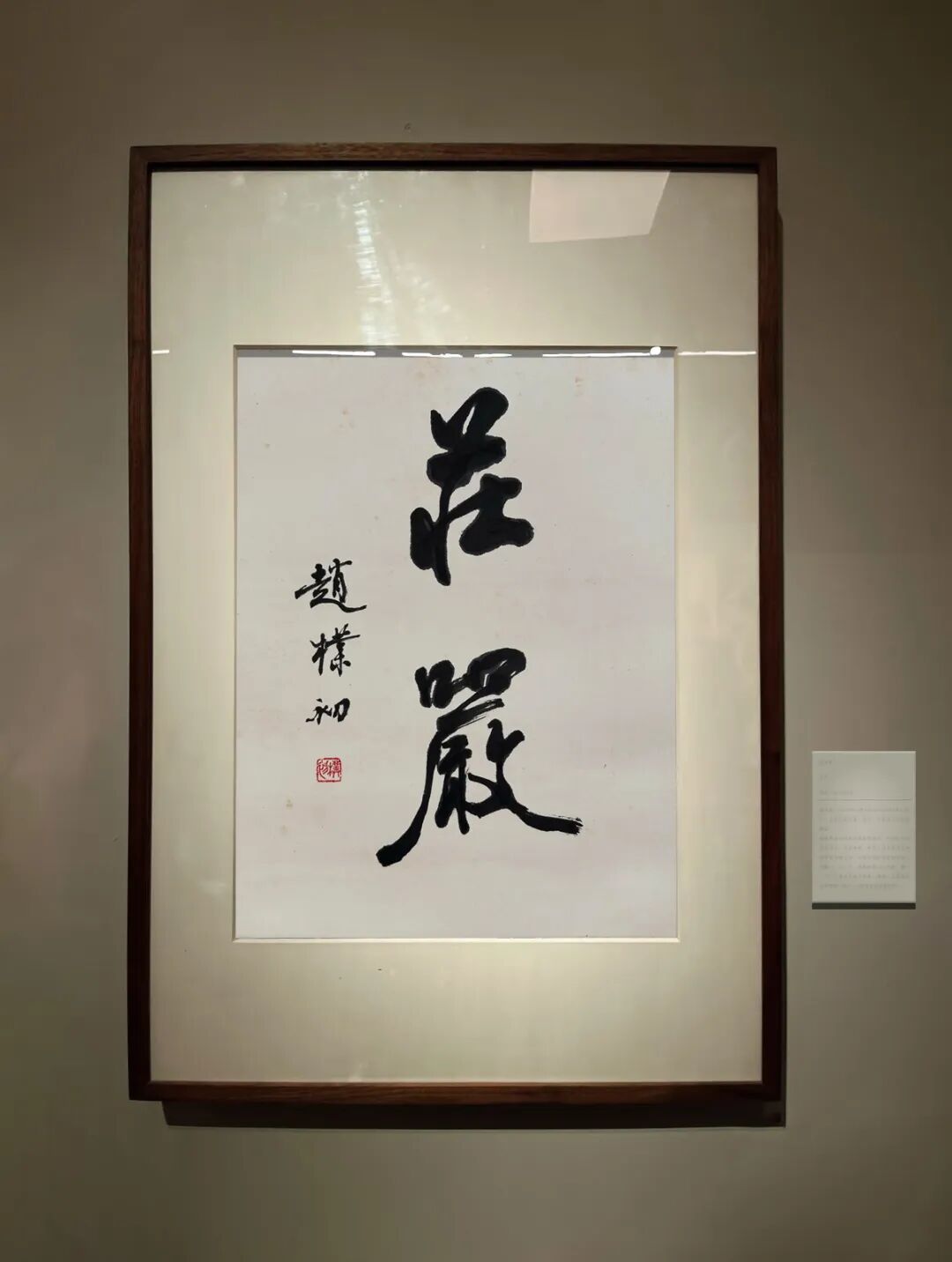

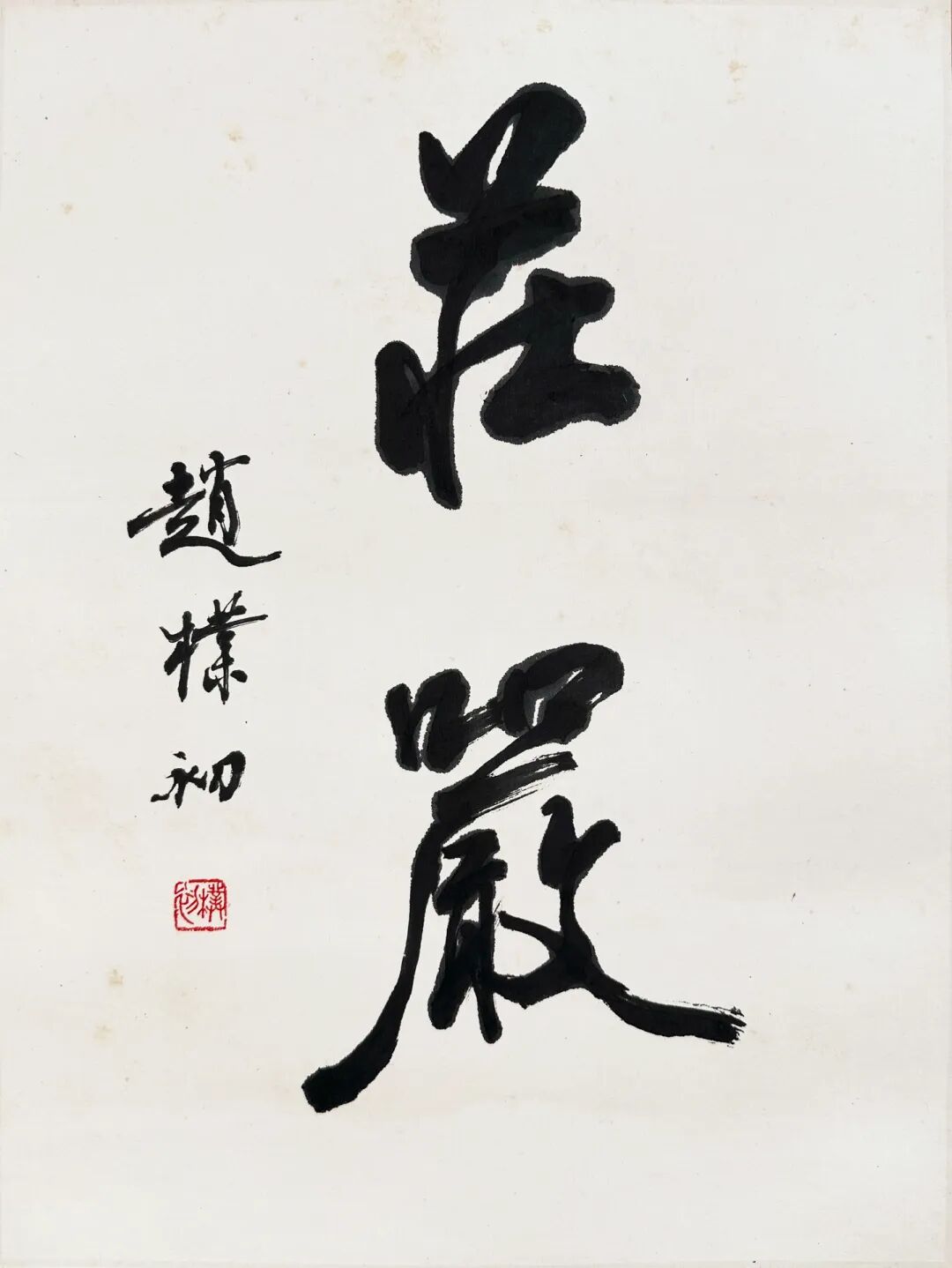

庄严

赵朴初「庄严」43×33cm

赵朴初这幅书法作品,以“庄严”二字震撼人心。字体采用行书笔法,笔画粗重有力,如铁画银钩,尽显刚健雄浑之美。墨色浓黑发亮,富有质感,似有千钧之力凝聚其中。“庄严”二字布局巧妙,上紧下松,结构稳健,给人以庄重肃穆之感。左侧落款“赵朴初”及印章,字体小巧灵动,与大字形成对比,增添了作品的节奏感和层次感。整幅作品虽仅二字,却仿佛蕴含着无尽的力量与深意,传递出一种神圣、庄严的氛围。它不仅展现了赵朴初高超的书法技艺,更让人在欣赏之余,感受到一种心灵的震撼与敬畏,达到艺术与精神的双重共鸣。

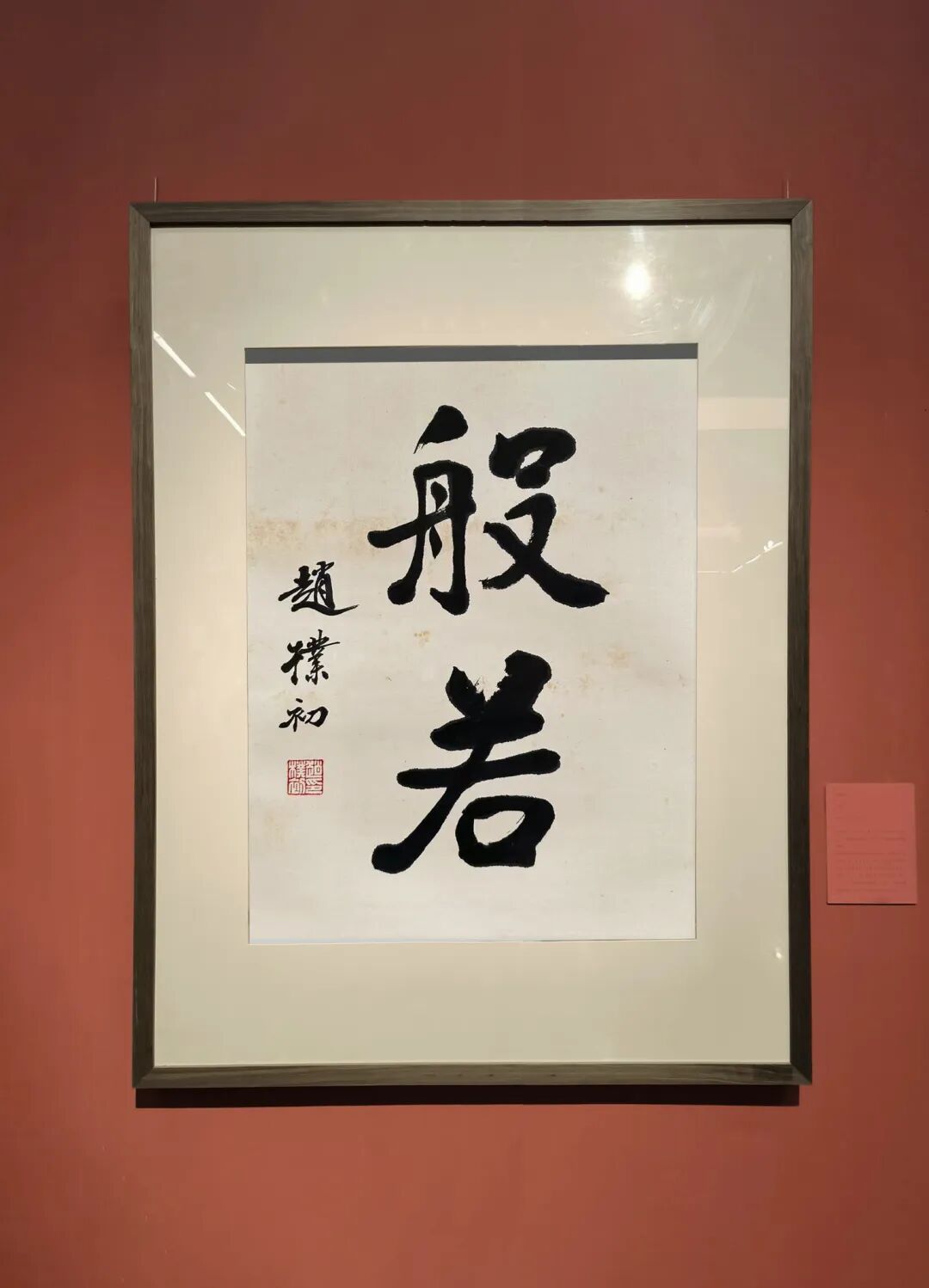

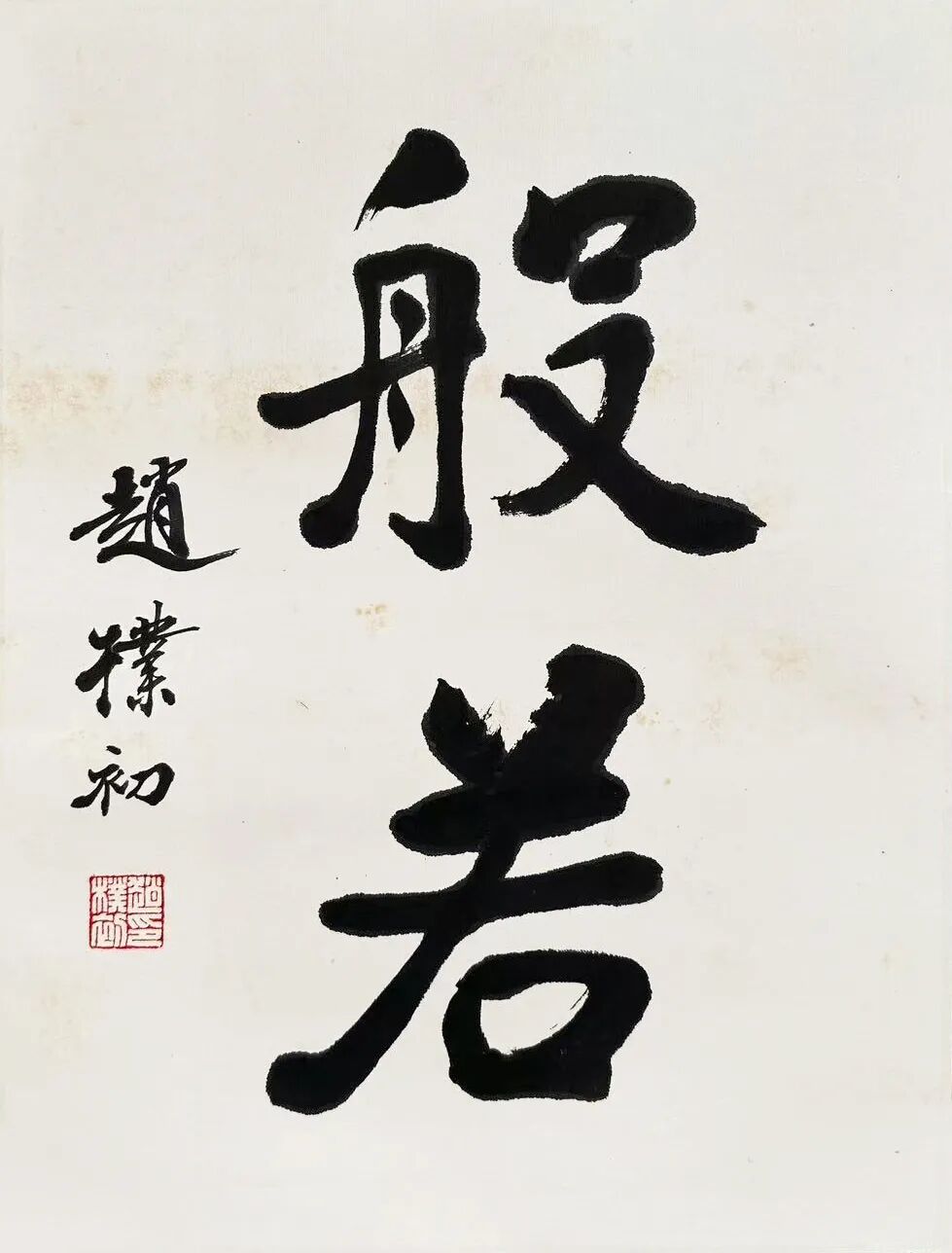

般若

赵朴初「般若」44×33cm

赵朴初的这幅书法作品,以简洁之姿展现独特韵味。画面中,“般若”二字占据主要位置,字体为行书,笔画粗细变化自然,浓墨重笔之下,尽显苍劲有力,又不乏灵动飘逸之感。其结构疏朗,布局合理,“般”字与“若”字相互呼应,和谐统一。左侧落款“赵朴初”及印章,小巧精致,与大字形成鲜明对比,增添了作品的层次感。整幅作品墨色乌黑发亮,纸张古朴,散发着浓厚的传统文化气息。“般若”作为佛教重要概念,此作品在书写中似也蕴含着禅意,给人以宁静、深邃之感,仿佛能引领观者进入一种空灵的境界,体现了赵朴初书法与思想文化的完美融合。

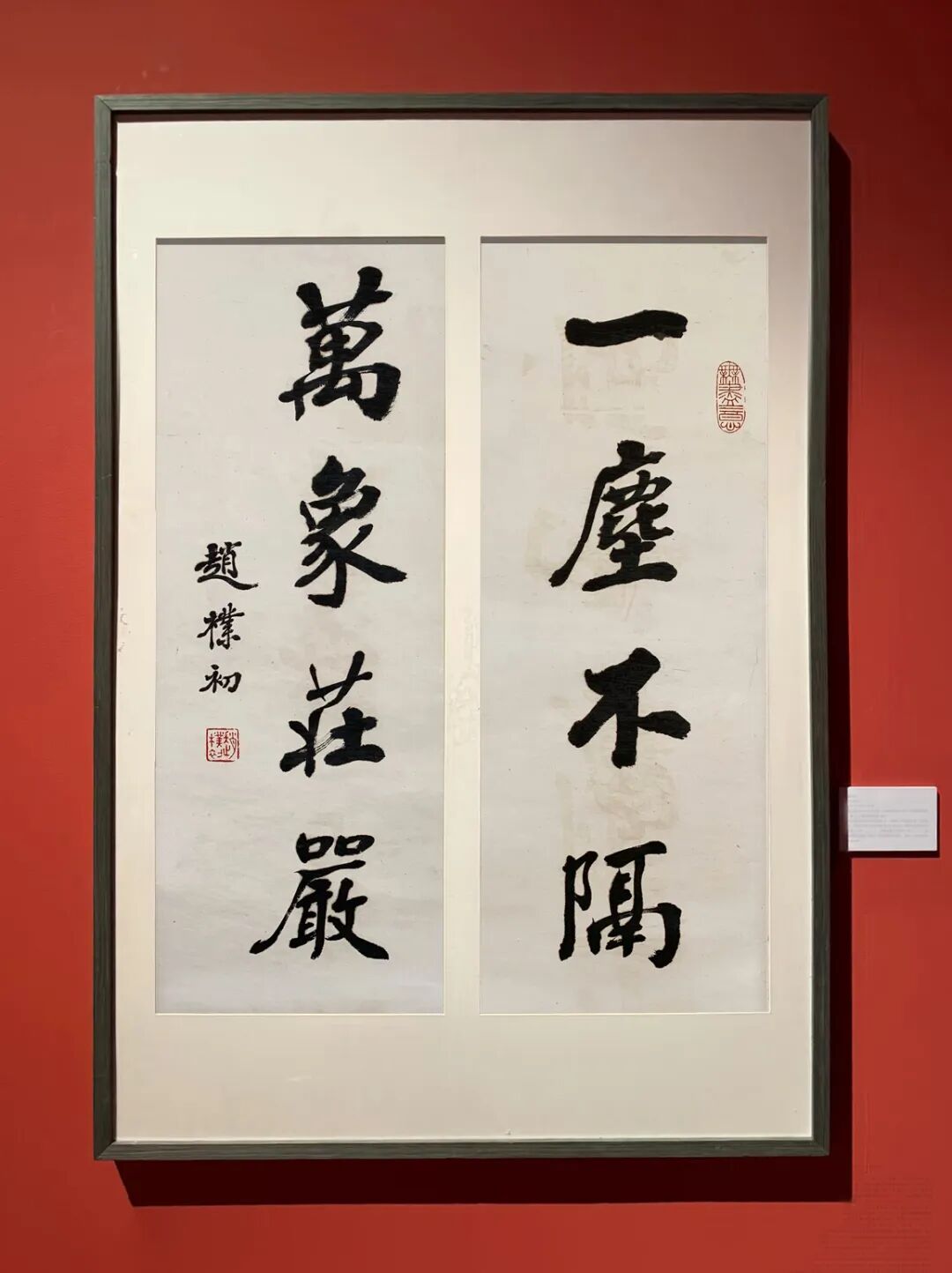

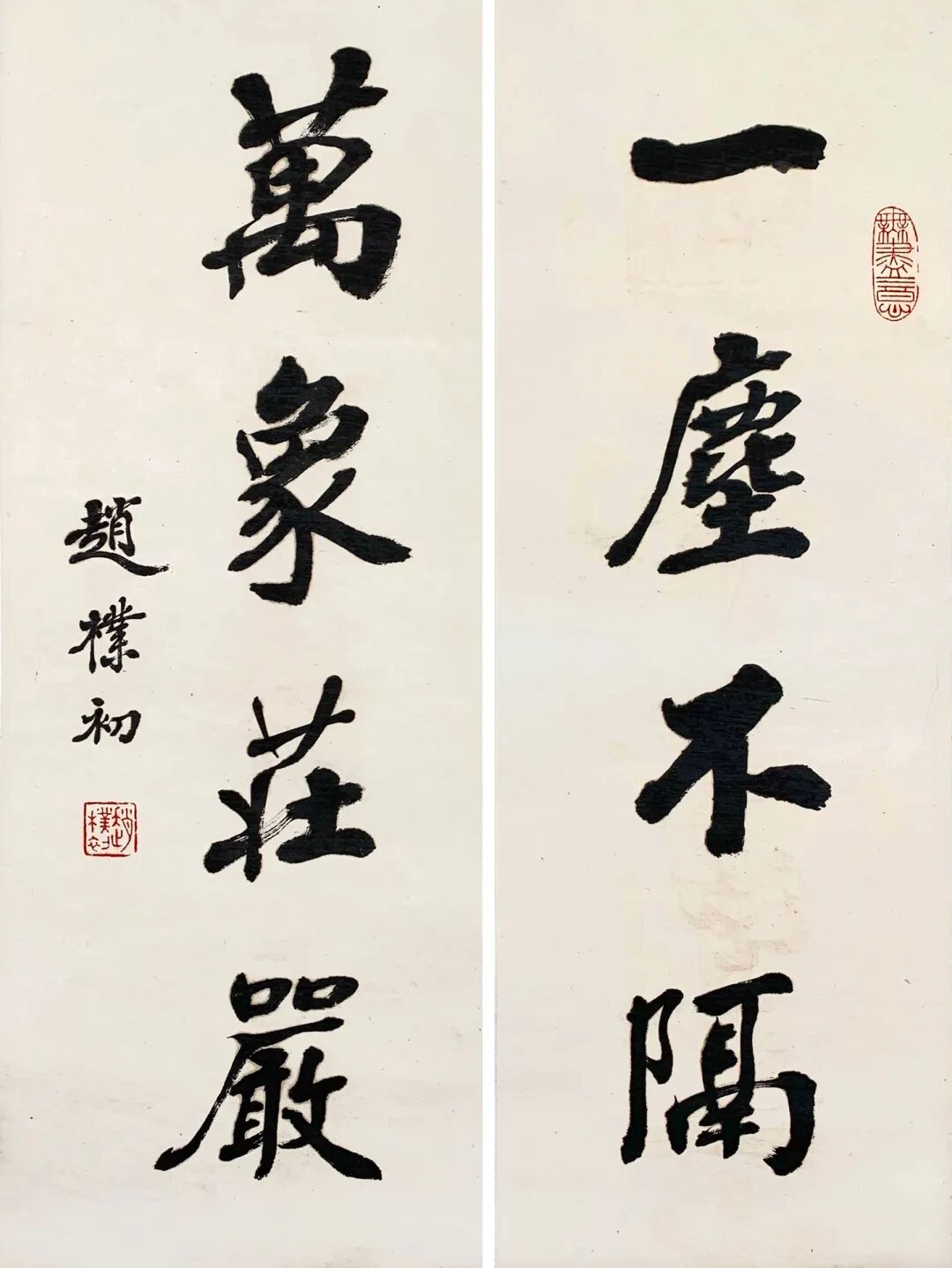

一尘不隔,

万象庄严。

赵朴初「书法对联」60×21.5cm*2

赵朴初的这幅书法作品,以楷书书写“一尘不隔,万象庄严”八个大字,尽显端庄肃穆之态。从笔法上看,用笔沉稳扎实,起笔、行笔、收笔皆有法度,笔画粗细均匀,刚劲有力又不失圆润,体现出深厚的书法功底。字体结构严谨,中宫紧收,四肢舒展,“一尘不隔”简洁明快,“万象庄严”则更显大气磅礴,二者相辅相成。两列竖排文字对称分布,疏朗有致,给人以平衡稳定之感。落款与印章的位置恰到好处,增添了作品的完整性和艺术性。此作品不仅在书法技艺上达到了很高水准,更传递出一种超凡脱俗的意境。“一尘不隔”象征着内心的纯净与超脱,“万象庄严”则展现出对世间万物的敬畏与包容,让人在欣赏书法之美的同时,也能获得心灵上的启迪。

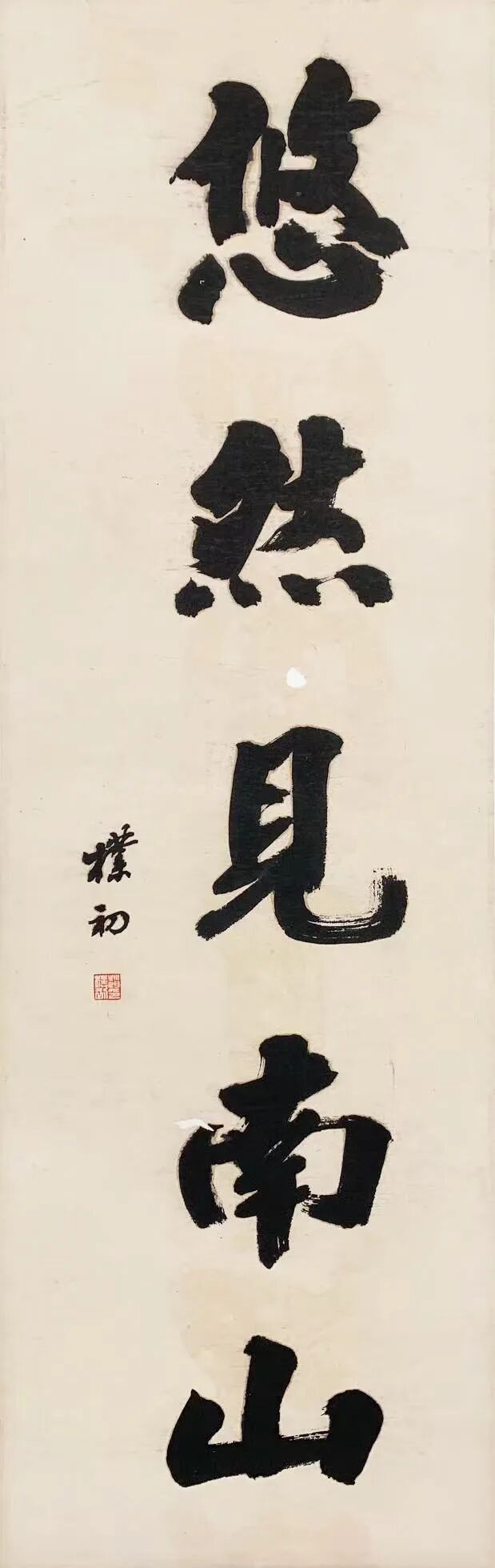

悠然见南山

赵朴初「悠然见南山」82×25cm

赵朴初的这幅书法作品以简洁而富有力量的笔触,书写了“悠然见南山”这句经典诗句,给人以宁静悠远的艺术感受。从字体上看,他采用了行书风格,笔画粗细变化自然,线条流畅且富有韵律感。每个字的结构疏朗大方,“悠然”二字轻盈洒脱,仿佛让人感受到一种闲适的心境;“见南山”则稳重端庄,似在描绘巍峨南山之景。整幅作品布局合理,字与字之间呼应巧妙,营造出一种和谐的节奏感。墨色浓淡相宜,增添了几分古朴的韵味。落款处字迹小巧精致,与正文形成对比,印章的点缀更是锦上添花。此作品不仅展现了赵朴初深厚的书法功底,更传达出一种超脱尘世、悠然自得的生活态度,让观者在欣赏书法之美的同时,也能感受到那份内心的宁静与惬意。

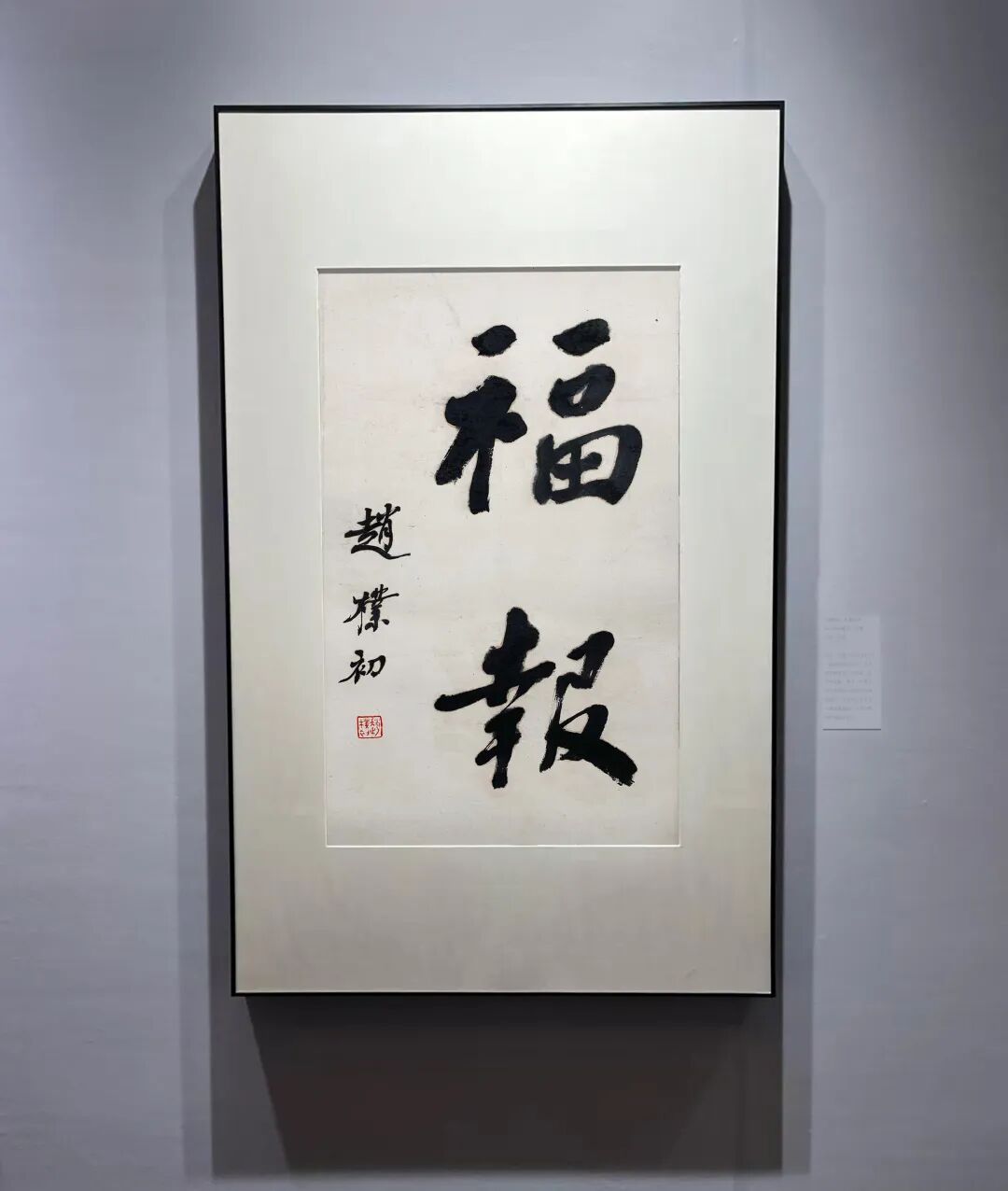

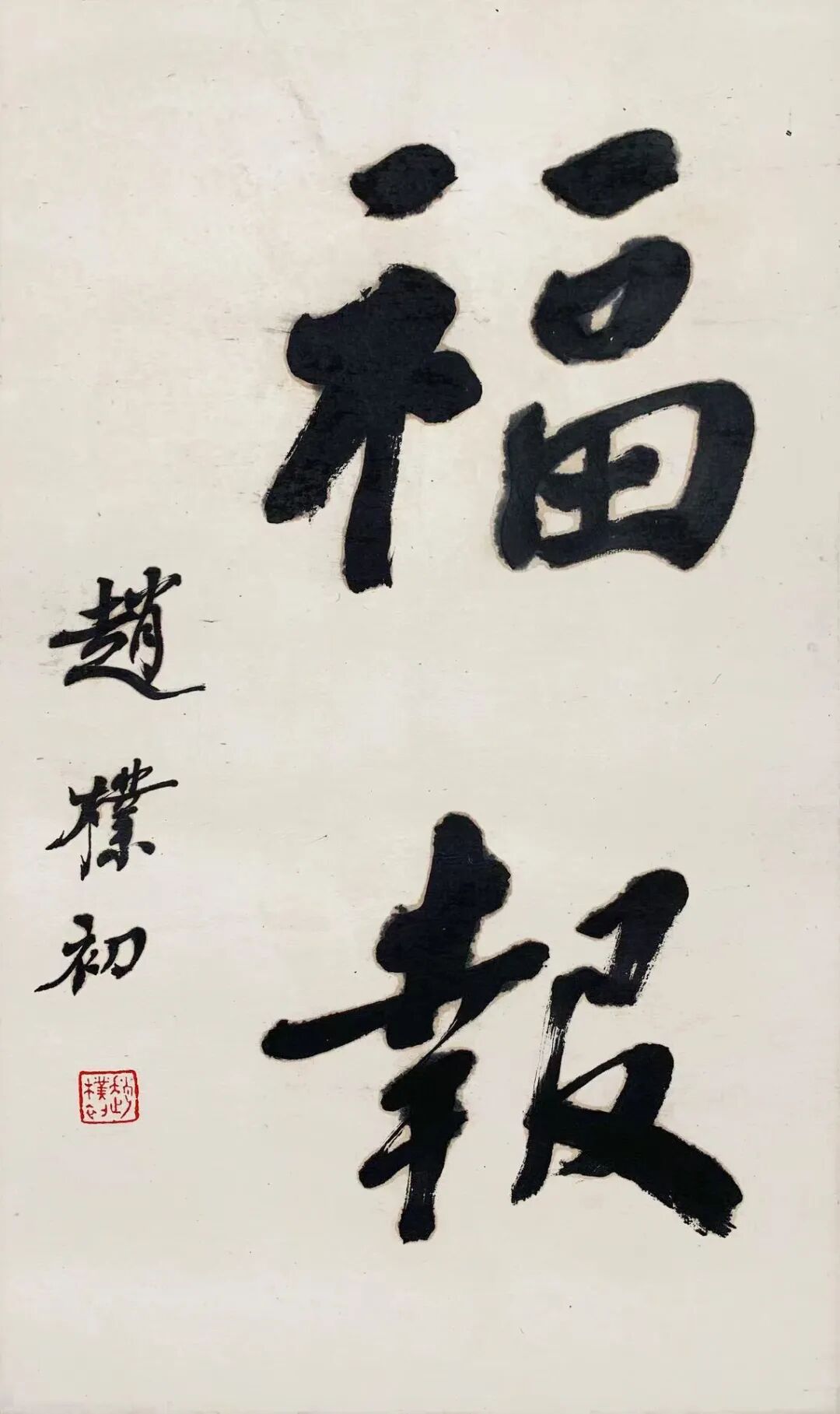

福报

赵朴初「福报」50×29cm

赵朴初这幅“福报”书法作品,尽显大家风范。其用笔沉稳有力,笔画粗细对比鲜明,“福”“报”二字墨色浓重,如铁画银钩,苍劲中透着灵动。字体结构疏朗大气,给人以开阔之感。左侧落款“赵朴初”及红色印章,与主体黑字相互映衬,增添了作品的层次感与古朴韵味。整幅作品传递出对福泽与善报的美好期许,风格质朴而庄重,在简洁的布局中蕴含着深厚的文化底蕴和书法魅力,令人见之忘俗,心生欢喜。

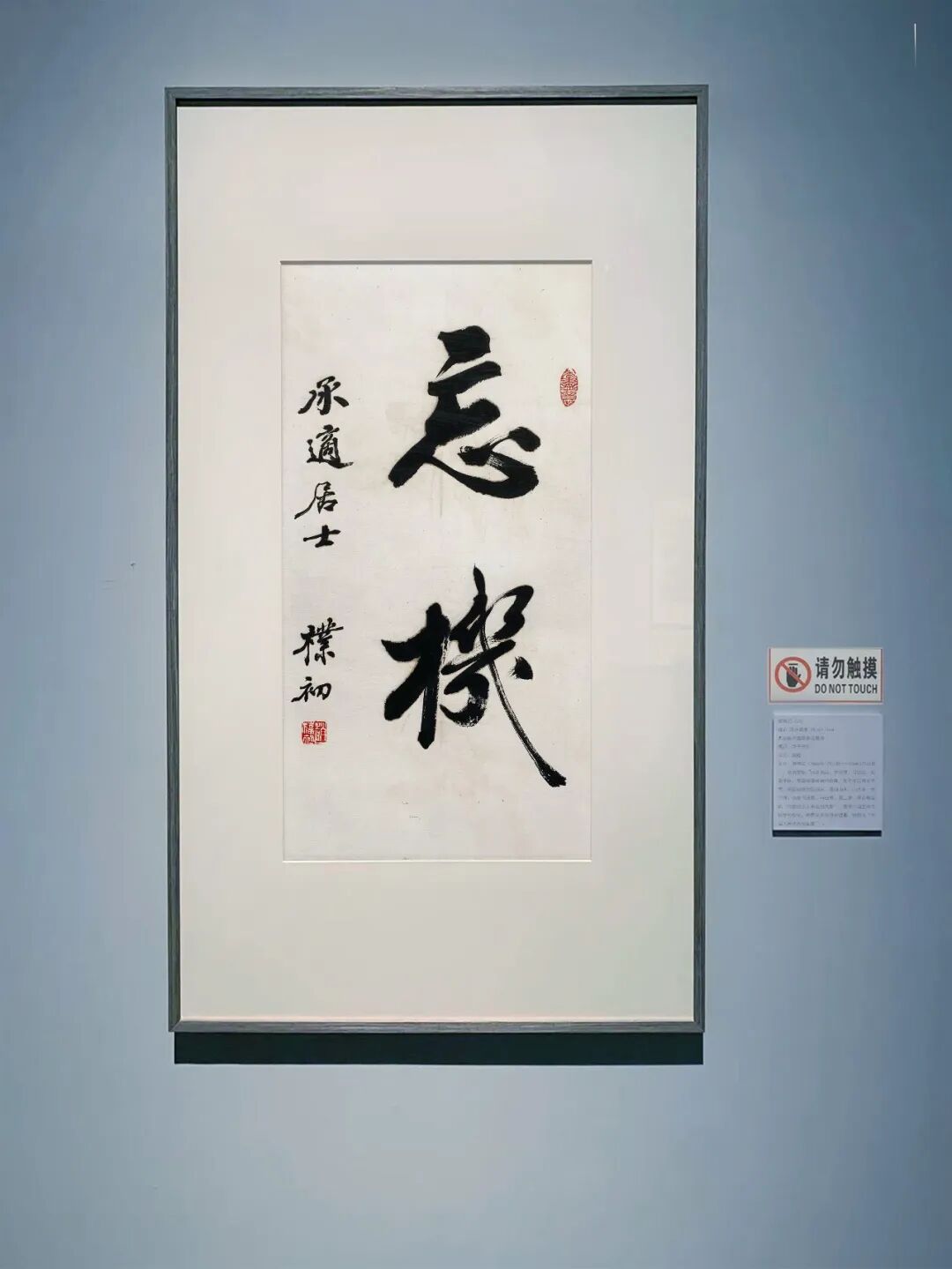

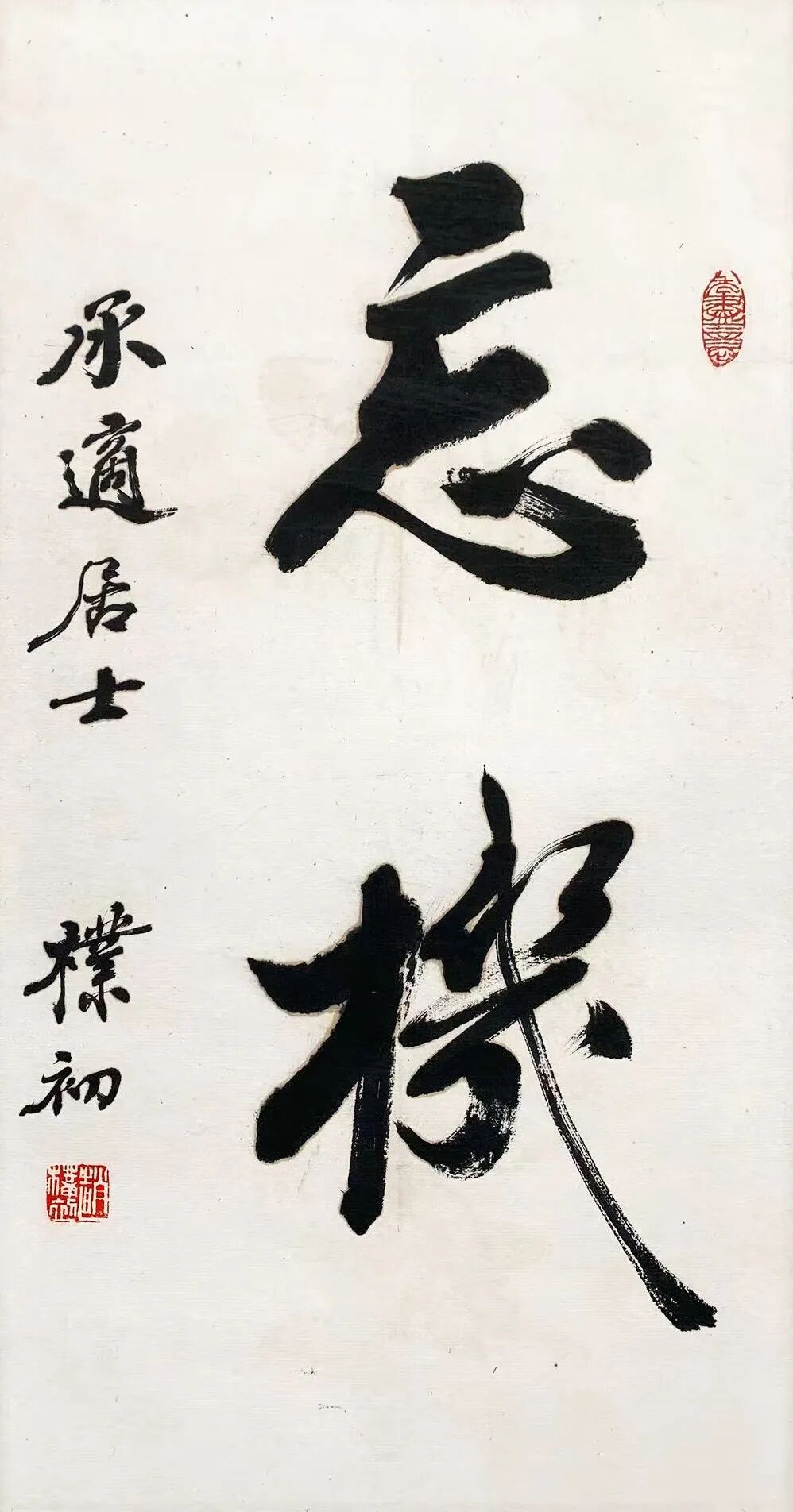

忘机

赵朴初「忘机」48×25cm

赵朴初这幅书法作品,以简洁而有力的笔触书写“忘机”二字,颇具韵味。字体苍劲洒脱,笔画粗细变化自然,墨色浓淡相宜,尽显书法功底。“忘机”二字意韵深远,传达出一种超脱世俗、心境淡泊的情怀。左侧题款“承适居士 朴初”,字体较小却精致,与主体相得益彰。右上角红色印章点缀,增添古朴之感。整幅作品布局合理,以简驭繁,于黑白间营造出宁静悠远的意境,让人在欣赏书法之美的同时,也能感受到那份心灵的静谧与安然。

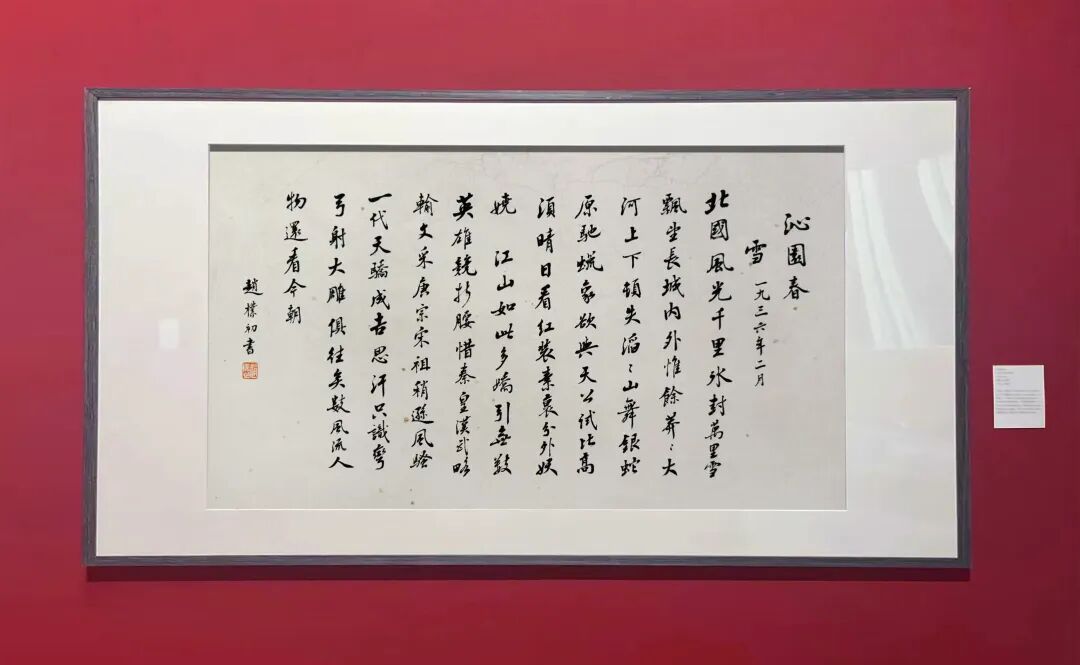

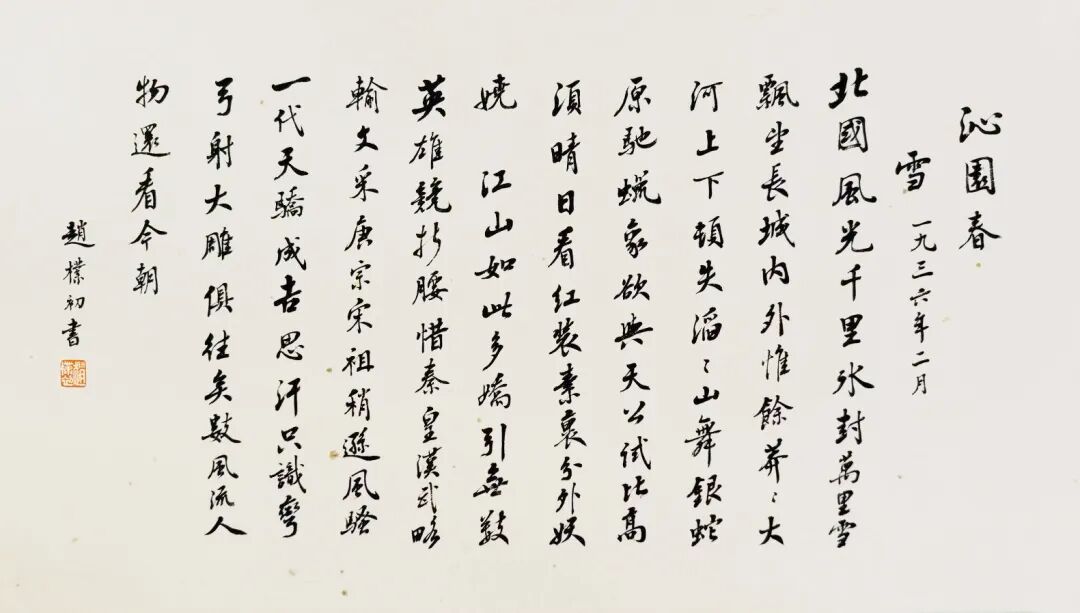

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;

大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,

欲与天公试比高。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;

唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,

只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

赵朴初「沁园春·雪」67×38cm

赵朴初这幅书法作品,以行书书写毛泽东《沁园春·雪》,尽显典雅与大气。其笔画俊逸秀挺,刚柔并济,既有楷书的规整,又具行书的灵动。字里行间布局疏朗,节奏韵律感强,仿佛有悠扬乐声在其中流淌。用墨浓淡相谐,增添了作品的层次感与艺术魅力。落款与正文相得益彰,红色印章醒目点睛。整幅作品不仅展现了赵朴初深厚的书法造诣,更通过经典词作传递出豪迈的情怀与壮阔的气象,令人赏心悦目,回味无穷。

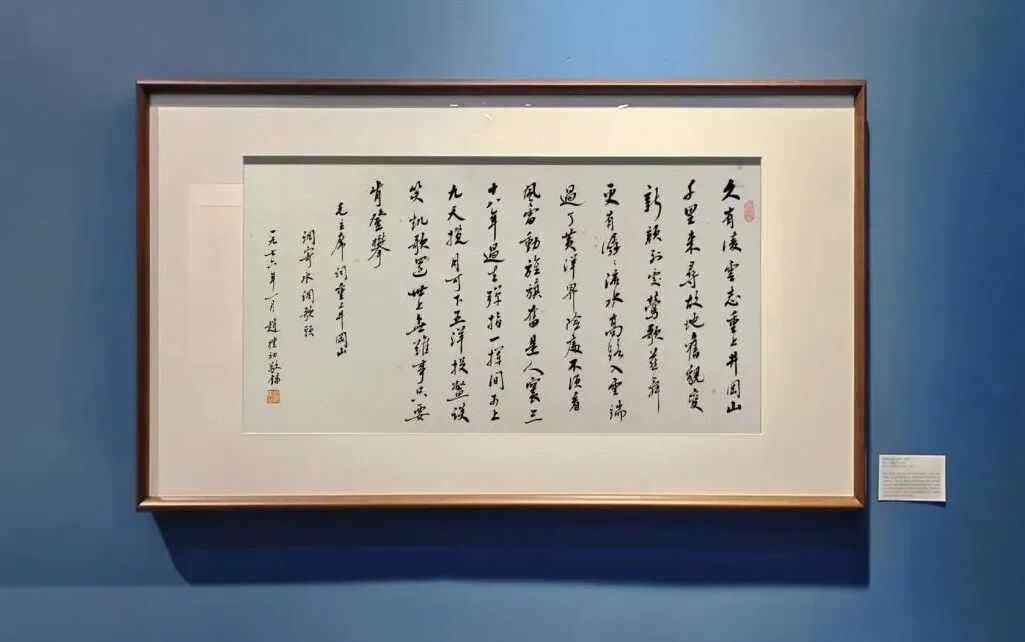

久有凌云志,重上井冈山。

千里来寻故地,旧貌变新颜。

到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。

过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰。

三十八年过去,弹指一挥间。

可上九天揽月,可下五洋捉鳖,

谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

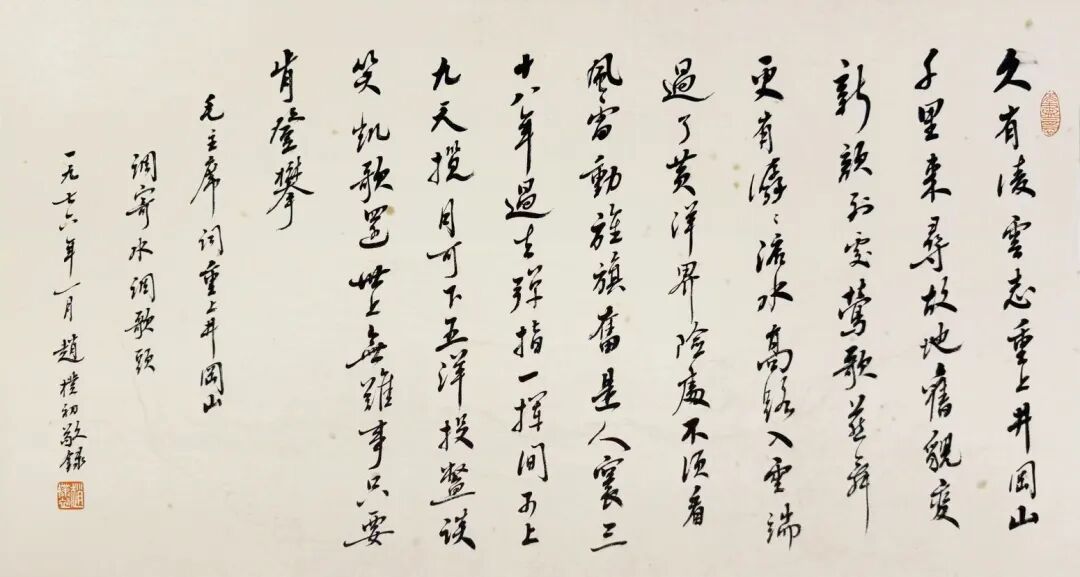

赵朴初「水调歌头·重上井冈山」66×36cm

赵朴初此幅书法作品,笔力浑厚苍劲,线条灵动多变,尽显大家风范。内容为毛主席《水调歌头·重上井冈山》词句,字里行间洋溢着豪迈气魄。字体结构严谨又不失洒脱,疏密相间,气韵通达。用墨浓淡相宜,增添了作品的层次感与艺术感染力。落款与正文相辅相成,红色印章更是点睛之笔。整幅作品不仅展现了赵朴初精湛的书法技艺,更传递出对革命精神的崇敬与赞颂,让人在欣赏书法之美的同时,也能感受到豪迈的情怀与积极向上的精神。

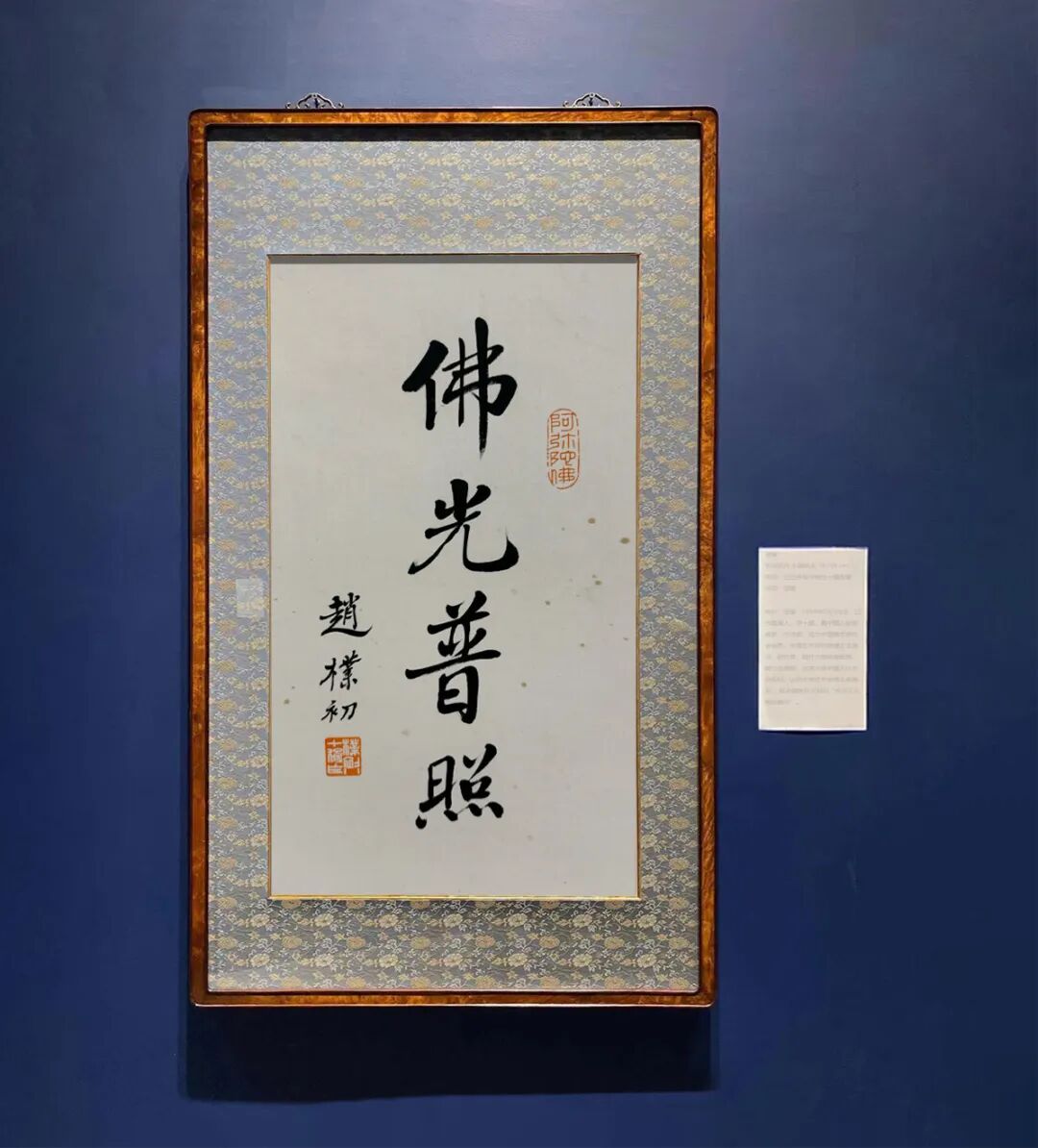

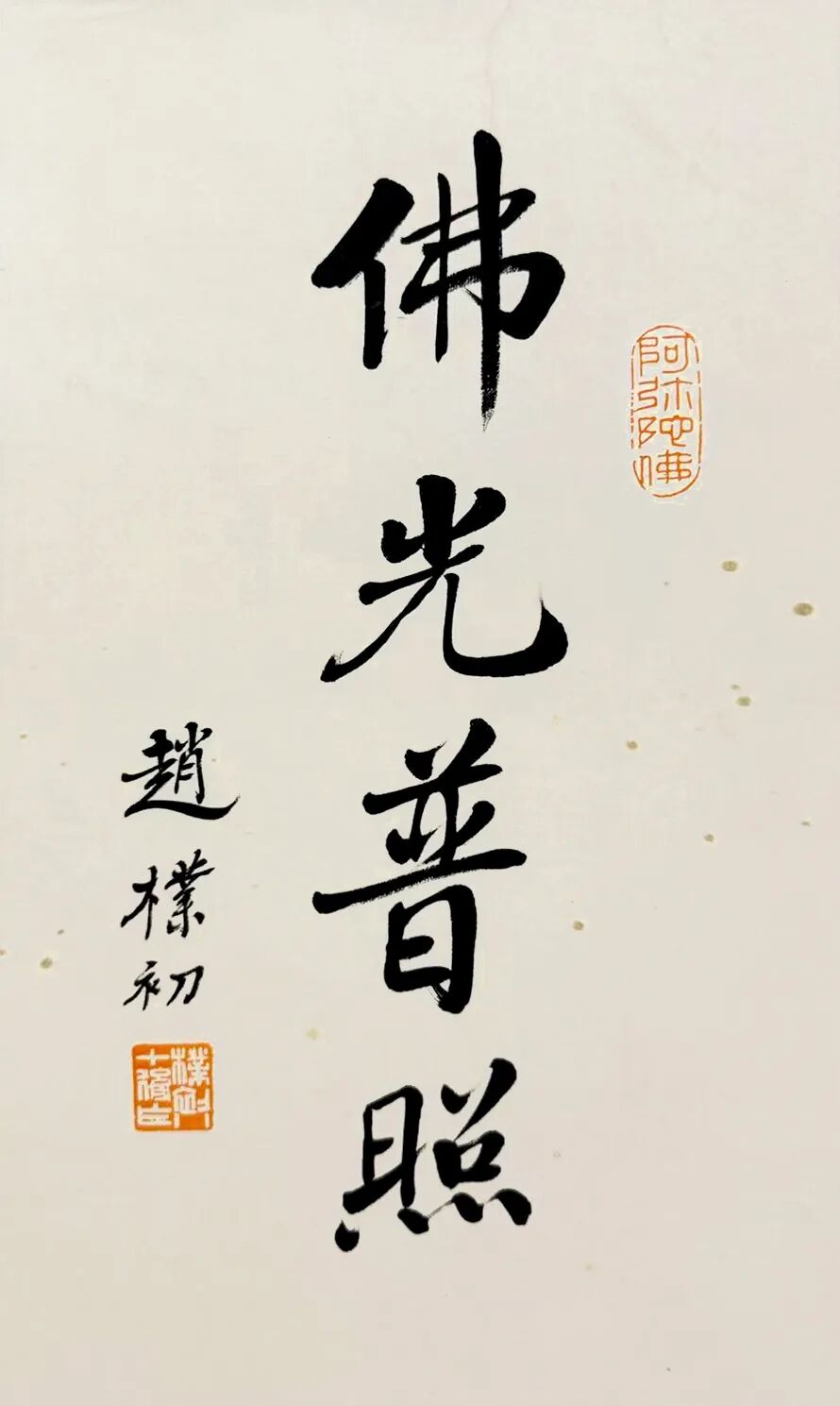

佛光普照

赵朴初「佛光普照」43×26cm

赵朴初的这幅“佛光普照”书法作品,充满了宁静与祥和的气息。其字体遒劲有力,笔画流畅自然,展现出深厚的书法功底。“佛光普照”四字庄重而不失灵动,仿佛传递着佛法的慈悲与智慧。右侧的印章点缀其间,增添了古朴典雅之感。左侧落款简洁,与正文相得益彰。整幅作品布局合理,疏密得当,给人以美的享受。它不仅体现了赵朴初高超的书法艺术水平,更传达出一种对佛法崇敬和弘扬的精神境界,让人在欣赏书法之美的同时,也能感受到心灵的宁静与启迪。